(Sebuah Renungan Awal)

oleh: A.Khozin Afandi

A. Paradigma

Kalau kita membicarakan tasawuf secara kritik pertanyaan pertama yang muncul adalah tentang apakah tasawuf sama dengan akhlak ataukah berbeda. Jika sama, mengapa ia tetap dinamakan tasawuf. Tetapi jika berbeda, pertanyaannya menjadi demikian “adakah perbedaan yang substansial antara keduanya”? Persoalan lainnya adalah mengenai apakah tasawuf memberikan peran secara proporsional terhadap logika rasional ataukah tidak, ataukah ia hanya mengandalkan pada logika tekstual. Melalui paradigma dan logika, renungan ini mencoba memberikan jawaban atas persoalan di atas yang, tentu saja, bersifat hipotetik dan tentatif, atau sebuah jawaban alternatif.

Pada mulanya konsep paradigma yang menjadi demikian populer diperkenalkan oleh Thomas Kuhn. Melalui konsep ini, ia membuat analisis kritik terhadap anggapan yang lazim tentang perkembangan ilmu secara kumulatif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa perkembangan utama dan penting dari ilmu pengetahuan itu akibat dari revolusi, sebuah wawasan baru yang tidak lazim dikenal oleh para pemikir kontemporer. Konsep ini kemudian diaplikasikan untuk sosiologi antara lain oleh Friedrichs dan Ritzer. Menurut keduanya, paradigma adalah anggapan dasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) dalam suatu disiplin dan bagaimana aturan-aturannya atau cara kerja untuk menjawab pokok persoalan tersebut. George Ritzer mengembangkan konsep ini untuk memandang sosiologi yang dianggapnya multi paradigma. Sosiologi Durkheim, misalnya, memfokuskan pada fakta sosial menurut cara kerja ilmu natural dengan metode positivisme, yakni mencari fakta yang pasti dan merumuskan hukum. Sosiologi Weber memfokuskan pada tindakan sosial dengan cara kerja hermeneutik yang menekankan metode verstehen yang pernah diajukan oleh Dilthey. Dengan paradigma, pokok persoalan dari sebuah disiplin serta cara kerjanya menjadi jelas dan terpilah. Sebuah disiplin ibarat sebuah wilayah yang memiliki otonomi khas yang ditengarai oleh kriteria substantif-ontologis tentang apa yang manjadi pokok persoalannya, dan kriteria epistemologis-metodologis tentang bagaimana cara kerjanya yang tepat untuk diterapkan baginya.

Kini, paradigma itu diletakkan sebagai lensa pandang untuk melihat tasawuf. Tentu pertanyaan yang muncul adalah tentang apa yang menjadi pokok persoalan tasawuf, dan tentang bagaimana cara kerjanya. Ini merupakan pertanyaan utama yang harus dijawab jika tasawuf hendak dibedakan dari akhlak. Secara teoritis, ada sementara pendapat yang memandang tasawuf itu bagian dari ilmu akhlak dengan alasan karena akhlak merupakan disiplin yang mencakup aturan-aturan mengenai hubungan hamba dengan Tuhannya seperti sabar, tawakkal, taubah, mahabbah, khusyu’, dzikir dengan memperbanyak menyebut nama Allah dan lain-lain serta hubungan sesama manusia. Dengan demikian maka tasawuf adalah akhlak itu sendiri. Dalam pengertian semacam ini, sudah tentu, orang tidak lagi tergerak berusaha menemukan pokok persoalan yang khas tasawuf yang terpilah dan terpisah dari disiplin akhlak yang membedakannya secara substansial. Atau orang tidak lagi mempertanyakan tentang mengapa tasawuf disebut dengan tasawuf dan tidak disebut saja dengan akhlak. Sebaliknya, jika tasawuf diyakini memiliki pokok persoalan yang berbeda dari ilmu akhlak sehingga absah diangap sebagai satu disiplin tersendiri maka tuntutan yang diajukan kepadanya adalah keharusan menemukan pokok persoalan yang khas tasawuf tersebut. Dengan ditemukan pokok persoalan yang khas tasawuf maka keberadaan tasawuf sebagai satu disiplin menjadi mantap.

Apakah pokok persoalan tasawuf yang tidak menjadi garapan akhlak? Seperti lazim diketahui bahwa akhlak mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya (hablun minal-lah) dan hubungan hamba dengan sesamanya (hablun minan-nas). Pengertian semacam ini tidak salah namun ia belum memperlihatkan adanya materi pokok yang membedakan tasawuf dari akhlak. Di sinilah terjadi kekaburan wilayah teoritik antara keduanya. Akhlak mengatur hablun minal-lah, dan tasawuf juga menekankan hubungan dengan Allah, lalu apa pokok masalah yang substansial yang membedakan antar keduanya? Jika pertanyaan ini tidak atau belum terjawab maka pokok persoalan tasawuf pun setiap kali akan muncul.

Kamis, 18 Februari 2010

Selasa, 16 Februari 2010

lanjutan Fenomena Perahu Nuh

Selanjutnya mengenai penegasan/pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai pintu memasuki kota ilmu, ini menunjukkan bahwa beliaulah yang “terpilih” dapat membawa umat memasuki kota ilmu-nya Nabi SAW. Karena Nabi SAW secara fisik juga manusia biasa yang pada saatnya pasti meninggalkan dunia (mati), maka beliau ( berdasarkan petunjuk Tuhan tentunya) melakukan “regenerasi” kepemimpinan.

Kemudiann yang jadi permasalahan baru, mengapa yang terpilih Ali bin Abi Thalib yang konon hanya hamba biasa, bukan para tokoh pemikir ataupun bangsawan yang waktu itu juga banyak didapat (yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sesama mereka)?. Permasalahan inilah yang “seharusnya” dimengerti oleh umat manusia, bahwa Tuhan yang kuasa segala-galanya”. Tidak dapat diprediksi sedikitpun apa yang menjadi keputusanNya. Termasuk ketika akan mengangkat Nabi SAW sebagai utusan-Nya, yang menurut ukuran akal jauh sekali kemampuan intelektual maupun ketokohannya dibanding dengan “elit bangsawan” yang ada pada waktu itu.

Jadi Nabi SAW menghendai Ali sebagai pintu untuk bisa memasuki ilmu yang dibawanya – yang juga jauh sama sekali dengan prediksi para tokoh waktu itu –sama halnya dengan pengangkatan Nabi SAW sendiri sebagai utusan-Nya. Hal demikian sudah tentu bukan atas dasar inisiatif Nabi SAW sendiri, melainkan, tentu saja atas petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengapa harus diperdebatkan (waktu itu dan apalagi sekarang?)

Disamping penegasan sebagai “pintu menuju Tuhan” dilengkapi pula dengan gelar khusu untuk mengokohkan kedudukan Ali, di antaranya “

• Kamu (Ali) adalah bagian dariku (Nabi) dan aku (Nabi) adalah bagian darimu (Ali)

• Dagingmu (Ali) adalah dagingku (Nabi)

• Darahmu (Ali) adalah darahku (Nabi)

• Rohmu (Ali) adalah rohku (Nabi)

• Rahasiamu (Ali) adalah rahasiaku (Nabi)

• Penjelasanmu (Ali) adalah penjelasanku (Nabi)

• Berbahagialah orang yang patuh kepadamu (Ali)dan celakalah orang yang menolakmu

• Beruntunglah orang yang mencintaimu (Ali) dan merugilah orang yang memusuhimu

• Sejahteralah orang yang mengikutimu (Ali) dan binasalah orang yang berpaling darimu.

Dari ke sembilan gelar khusus yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib tersebut bisa dicermati, betapa istimewanya kedudukan beliau dihadapan/disisi Nabi SAW. Sehingga bisa dikatakan kedudukan beliau bagaikan Harun dengan Musa. Atau bagaikan Ibrahim dengan Ismail. Dalam bahasa filsafatnya “satu di dalam dua, dua di dalam satu”. Satu sama lain sangat menguatkan, saling melengkapi, dan bergandengan sangat erat bagaikan sebuah mata rantai.

Berbahagialah orang yang patuh kepadamu (Ali)dan celakalah orang yang menolakmu. Beruntunglah orang yang mencintaimu (Ali) dan merugilah orang yang memusuhimu. Sejahteralah orang yang mengikutimu (Ali) dan binasalah orang yang berpaling darimu.

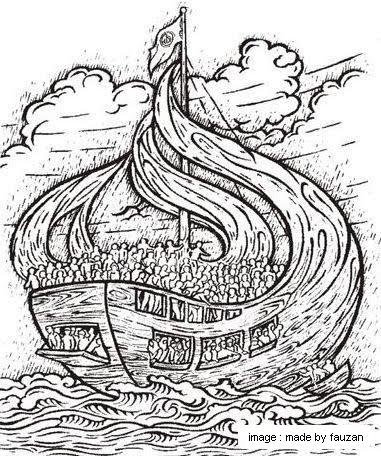

Dari kedua hal di atas, kota ilmu maunpun pintunya, ada sabda Nabi SAW berikutnya juga sangat menentukan. Yaitu “Kamu dan para imam dari anak keturunanmu sesudahku ibarat perahu Nabi Nuh”. Jelasnya antara Ali dan para Imam dari anak keturunan Ali adalah bagaikan perahu Nuh. Perahu yang dapat menyelamatkan umat dari kehancuran, yang memang Tuhan sendiri yang akan menghancurkannya. Impelentasinya, setelah Ali wafat akan dilanjutkan oleh para “imam” dari anak keturunan Ali yang berkedudukan sebagai pintu menuju kota ilmu, yang akan melanjutkan tugas dari Nabi SAW sebagai pintu memasuki ilmu beliau. Sudah tentu penunjukkan Ali kepada keturunannya maupun penunjukkan keturunannya kepada keturunan berikutnya lagi dan seterusnya atas dasar petunjuk dari Tuhan. Sama sekali bukan rekayasa maupun inisiatif sendiri. Bukan pula atas dasar musyawarah maupun pilihan suara. Melainkan murni kehendak Yang Maha Kuasa semata. Seperti halnya ketika nabi akan mengangkat Ali sebagai pintu memasuki ilmunya.

Selanjutnya, ”Siapa yang naik di atasnya akan selamat dan siapa yang menolak (tidak naik) akan tenggelam”. Siapa yang mengiktui semua petunjuk dan tuntunan Ali beserta para Imam sesudahnya akan diselamatkan Tuhan, tetapi siapa yang menolaknya akan ditenggelamkan dalam bencana yang memang sudah disiapkan bagi hamba yang mengingkari ayat-ayatnya.

Keberadaan Ali dan para imam dari anak keturunan beliau ini adalah seperti bintang, yang memberi cahaya penerang ketika kegelapan datang. Setiap kali bintang itu tenggelam akan terbit lagi sampai hari kiyamat. Setiap kali para imam itu meninggal dunia akan muncul lagi imam yang lain hingga kiyamat tiba. Kemunculannya sama sekali tidak dapat diprediksi oleh manusia. Sama sekali bukan karenaatas dasar musyawarah ataupun keturunan darah, melainkan memang sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa.

Walhasil, menaiki perahu nabi Nuh ataupun memasuki kota ilmu Nabi SAW, satu-satunya jalan adalah menemukan para imam yang telah di-”nash”-kan Nabi SAW, yang dimulai oleh sayyidina Ali, dilanjutkan Imam Hasan dan Imam Husen, kemudian dilanjutkan para Imam sesudahnya. Tidak akan pernah putus keberadaan (keberlanjutan)nya sampai kiamat. Setiap kali tenggelam (mati) pasti akan muncul lagi sampai kiamat. Kemudian dibarengi dengan mengikuti semua petunjuk dan larangannya, karena di”tangan” beliau-beliaulah segala rahasia memasuki kota ilmu itu berada.

Yang lebih menentukan lagi bahwa hanya perahu beliau-beliaulah yang dapat/bisa membebaskan umat manusia dari berbagai bencana yang melanda bumi – termasuk bumi Nusantara. Baik bencana yang datangnya dari alam semisal tsunami, gempa, meletusnya gunung api, banjir, kebakaran, tanah longsor, kekeringan, mewabahnya aneka macam penyakit – maupun yang datangnya dari manusianya sendiri, semisal makin maraknya korupsi, mengganasnya kejahatan dan yang mengerikan adalah makin hilangnya rasa kemanusiaan (berbagai bentuk pembunuhan).

Sedangkan wujud perahunya, bisa berupa jamaah, organisasi, gerakan, ataupun berbentuk apapun, yang jelas kesemuanya merupakan ”amar/sunnah” langsung dari ima tersebut.

Sebab kalau ditelusuri, berbagai bencana yang menimpa para umat zaman terdahulu (kaumnya Nabi Luth, kaumnya Firaun, kaumnya Nabi Nuh, dll) penyebabnya hanyasatu. Mereka semua mengingkari seruan/ajakan para utusan-Nya, yang selalu mengada di tengah-tengah umat manusia.

Semoga kita mendapatkan butiran ilmu_nya, dimengertikan apa yang telah menjadi ayat-ayat-Nya, dipertemukan dengan para Imam pilihan-Nya (yang tidak akan pernah ghaib), serta diberi kekuatan untuk menaiki perahunya serta menjelajah kota ilmu-Nya.

Sekian ...

Kemudiann yang jadi permasalahan baru, mengapa yang terpilih Ali bin Abi Thalib yang konon hanya hamba biasa, bukan para tokoh pemikir ataupun bangsawan yang waktu itu juga banyak didapat (yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sesama mereka)?. Permasalahan inilah yang “seharusnya” dimengerti oleh umat manusia, bahwa Tuhan yang kuasa segala-galanya”. Tidak dapat diprediksi sedikitpun apa yang menjadi keputusanNya. Termasuk ketika akan mengangkat Nabi SAW sebagai utusan-Nya, yang menurut ukuran akal jauh sekali kemampuan intelektual maupun ketokohannya dibanding dengan “elit bangsawan” yang ada pada waktu itu.

Jadi Nabi SAW menghendai Ali sebagai pintu untuk bisa memasuki ilmu yang dibawanya – yang juga jauh sama sekali dengan prediksi para tokoh waktu itu –sama halnya dengan pengangkatan Nabi SAW sendiri sebagai utusan-Nya. Hal demikian sudah tentu bukan atas dasar inisiatif Nabi SAW sendiri, melainkan, tentu saja atas petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengapa harus diperdebatkan (waktu itu dan apalagi sekarang?)

Disamping penegasan sebagai “pintu menuju Tuhan” dilengkapi pula dengan gelar khusu untuk mengokohkan kedudukan Ali, di antaranya “

• Kamu (Ali) adalah bagian dariku (Nabi) dan aku (Nabi) adalah bagian darimu (Ali)

• Dagingmu (Ali) adalah dagingku (Nabi)

• Darahmu (Ali) adalah darahku (Nabi)

• Rohmu (Ali) adalah rohku (Nabi)

• Rahasiamu (Ali) adalah rahasiaku (Nabi)

• Penjelasanmu (Ali) adalah penjelasanku (Nabi)

• Berbahagialah orang yang patuh kepadamu (Ali)dan celakalah orang yang menolakmu

• Beruntunglah orang yang mencintaimu (Ali) dan merugilah orang yang memusuhimu

• Sejahteralah orang yang mengikutimu (Ali) dan binasalah orang yang berpaling darimu.

Dari ke sembilan gelar khusus yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib tersebut bisa dicermati, betapa istimewanya kedudukan beliau dihadapan/disisi Nabi SAW. Sehingga bisa dikatakan kedudukan beliau bagaikan Harun dengan Musa. Atau bagaikan Ibrahim dengan Ismail. Dalam bahasa filsafatnya “satu di dalam dua, dua di dalam satu”. Satu sama lain sangat menguatkan, saling melengkapi, dan bergandengan sangat erat bagaikan sebuah mata rantai.

Berbahagialah orang yang patuh kepadamu (Ali)dan celakalah orang yang menolakmu. Beruntunglah orang yang mencintaimu (Ali) dan merugilah orang yang memusuhimu. Sejahteralah orang yang mengikutimu (Ali) dan binasalah orang yang berpaling darimu.

Dari kedua hal di atas, kota ilmu maunpun pintunya, ada sabda Nabi SAW berikutnya juga sangat menentukan. Yaitu “Kamu dan para imam dari anak keturunanmu sesudahku ibarat perahu Nabi Nuh”. Jelasnya antara Ali dan para Imam dari anak keturunan Ali adalah bagaikan perahu Nuh. Perahu yang dapat menyelamatkan umat dari kehancuran, yang memang Tuhan sendiri yang akan menghancurkannya. Impelentasinya, setelah Ali wafat akan dilanjutkan oleh para “imam” dari anak keturunan Ali yang berkedudukan sebagai pintu menuju kota ilmu, yang akan melanjutkan tugas dari Nabi SAW sebagai pintu memasuki ilmu beliau. Sudah tentu penunjukkan Ali kepada keturunannya maupun penunjukkan keturunannya kepada keturunan berikutnya lagi dan seterusnya atas dasar petunjuk dari Tuhan. Sama sekali bukan rekayasa maupun inisiatif sendiri. Bukan pula atas dasar musyawarah maupun pilihan suara. Melainkan murni kehendak Yang Maha Kuasa semata. Seperti halnya ketika nabi akan mengangkat Ali sebagai pintu memasuki ilmunya.

Selanjutnya, ”Siapa yang naik di atasnya akan selamat dan siapa yang menolak (tidak naik) akan tenggelam”. Siapa yang mengiktui semua petunjuk dan tuntunan Ali beserta para Imam sesudahnya akan diselamatkan Tuhan, tetapi siapa yang menolaknya akan ditenggelamkan dalam bencana yang memang sudah disiapkan bagi hamba yang mengingkari ayat-ayatnya.

Keberadaan Ali dan para imam dari anak keturunan beliau ini adalah seperti bintang, yang memberi cahaya penerang ketika kegelapan datang. Setiap kali bintang itu tenggelam akan terbit lagi sampai hari kiyamat. Setiap kali para imam itu meninggal dunia akan muncul lagi imam yang lain hingga kiyamat tiba. Kemunculannya sama sekali tidak dapat diprediksi oleh manusia. Sama sekali bukan karenaatas dasar musyawarah ataupun keturunan darah, melainkan memang sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa.

Walhasil, menaiki perahu nabi Nuh ataupun memasuki kota ilmu Nabi SAW, satu-satunya jalan adalah menemukan para imam yang telah di-”nash”-kan Nabi SAW, yang dimulai oleh sayyidina Ali, dilanjutkan Imam Hasan dan Imam Husen, kemudian dilanjutkan para Imam sesudahnya. Tidak akan pernah putus keberadaan (keberlanjutan)nya sampai kiamat. Setiap kali tenggelam (mati) pasti akan muncul lagi sampai kiamat. Kemudian dibarengi dengan mengikuti semua petunjuk dan larangannya, karena di”tangan” beliau-beliaulah segala rahasia memasuki kota ilmu itu berada.

Yang lebih menentukan lagi bahwa hanya perahu beliau-beliaulah yang dapat/bisa membebaskan umat manusia dari berbagai bencana yang melanda bumi – termasuk bumi Nusantara. Baik bencana yang datangnya dari alam semisal tsunami, gempa, meletusnya gunung api, banjir, kebakaran, tanah longsor, kekeringan, mewabahnya aneka macam penyakit – maupun yang datangnya dari manusianya sendiri, semisal makin maraknya korupsi, mengganasnya kejahatan dan yang mengerikan adalah makin hilangnya rasa kemanusiaan (berbagai bentuk pembunuhan).

Sedangkan wujud perahunya, bisa berupa jamaah, organisasi, gerakan, ataupun berbentuk apapun, yang jelas kesemuanya merupakan ”amar/sunnah” langsung dari ima tersebut.

Sebab kalau ditelusuri, berbagai bencana yang menimpa para umat zaman terdahulu (kaumnya Nabi Luth, kaumnya Firaun, kaumnya Nabi Nuh, dll) penyebabnya hanyasatu. Mereka semua mengingkari seruan/ajakan para utusan-Nya, yang selalu mengada di tengah-tengah umat manusia.

Semoga kita mendapatkan butiran ilmu_nya, dimengertikan apa yang telah menjadi ayat-ayat-Nya, dipertemukan dengan para Imam pilihan-Nya (yang tidak akan pernah ghaib), serta diberi kekuatan untuk menaiki perahunya serta menjelajah kota ilmu-Nya.

Sekian ...

Jumat, 12 Februari 2010

FENOMENA PERAHU NABI NUH DAN CARA MENAIKINYA

Oleh : Roni M. Jamaludin

Menaiki perahu Nabi Nuh ..? Ah, mustahil terjadi. Nabi Nuh kan hidupnya sudah ratusan tahun yang lalu, mana mungkin kita bisa menaiki perahunya!! Apalagi wujud perahunya sekarang tidak ada (belum ditemukan). Terus perahunya kayak apa, dimana letaknya, bagaimana bisa menaikinya, bukankah pula seharusnya sudah hancur ditelan jaman? Dan seterusnya-dan seterusnya.

Begitulah kiranya ketika secara sekilas membaca judul di atas. Dan, secara spontan pula akan berkesimpulan bahwa hal tersebut “mustahil” terjadi. Apalagi pandangan logika juga sangat tidak mendukung. Bahkan dapat dikatakan suatu hal yang sangat imposible.

Tetapi, ketika membaca sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-Hakim dan Adz Dzahabi, segala ketidakmungkinan di atas akan terjawab dengan sendirinya. Hadits tersebut adalah :

“Aku adalah kotanya ilmu dan kamu Ya Ali adalah pintunya. Dan janganlah masuk kota kecuali dengan lewat pintunya. Berdustalah orang yang mengatakan cinta kepadaku tetapi membenci kamu karena kamu adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu. Dagingmu adalah dagingku, darahmu adalah darahku, rohmu adalah rohku, rahasiamu adalah rahasiaku, penjelasanmu adalah penjelasanku. Berbahagialah orang yang patuh kepadamu dan celakalah orang yang menolakmu. Beruntunglah orang yang mencintaimu dan merugilah orang yang memusuhimu.Sejahteralah orang yang mengikutimu dan binasalah orang yang berpaling darimu.

Kamu dan para imam dari keturunanmu sesudahku ibarat perahu nabi Nuh; siapa yang naik di atasnya selamat, dan siapa yang menolak (tidak mau mengiktu seruannya) akan tenggelam. Kamu semua seperti bintang ; setiap kali bintang itu tenggelam, terbit lagi bintang sampai hari kiyamat”

Menaiki perahu Nabi Nuh ..? Ah, mustahil terjadi. Nabi Nuh kan hidupnya sudah ratusan tahun yang lalu, mana mungkin kita bisa menaiki perahunya!! Apalagi wujud perahunya sekarang tidak ada (belum ditemukan). Terus perahunya kayak apa, dimana letaknya, bagaimana bisa menaikinya, bukankah pula seharusnya sudah hancur ditelan jaman? Dan seterusnya-dan seterusnya.

Begitulah kiranya ketika secara sekilas membaca judul di atas. Dan, secara spontan pula akan berkesimpulan bahwa hal tersebut “mustahil” terjadi. Apalagi pandangan logika juga sangat tidak mendukung. Bahkan dapat dikatakan suatu hal yang sangat imposible.

Tetapi, ketika membaca sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-Hakim dan Adz Dzahabi, segala ketidakmungkinan di atas akan terjawab dengan sendirinya. Hadits tersebut adalah :

“Aku adalah kotanya ilmu dan kamu Ya Ali adalah pintunya. Dan janganlah masuk kota kecuali dengan lewat pintunya. Berdustalah orang yang mengatakan cinta kepadaku tetapi membenci kamu karena kamu adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu. Dagingmu adalah dagingku, darahmu adalah darahku, rohmu adalah rohku, rahasiamu adalah rahasiaku, penjelasanmu adalah penjelasanku. Berbahagialah orang yang patuh kepadamu dan celakalah orang yang menolakmu. Beruntunglah orang yang mencintaimu dan merugilah orang yang memusuhimu.Sejahteralah orang yang mengikutimu dan binasalah orang yang berpaling darimu.

Kamu dan para imam dari keturunanmu sesudahku ibarat perahu nabi Nuh; siapa yang naik di atasnya selamat, dan siapa yang menolak (tidak mau mengiktu seruannya) akan tenggelam. Kamu semua seperti bintang ; setiap kali bintang itu tenggelam, terbit lagi bintang sampai hari kiyamat”

Imam Ali Ahlud dzikr

oleh : Dr. A. Chozin Affandi

Dalam khazanah Islam, kata Imam digunakan untuk mensifati seorang yang ahli ilmu agama seperti Imam al-Asy’ari, Imam al-Maturidi, Imam al-Ghazali, Imam al haramain, Imam as-Syafi’i, dan –lain-lain. Imam dalampengertian inilah yang kita pakai untuk memahami Imam Ali karena beliau disepakati bersama oleh kalangan Sunni maupun Syi’i sebagai acuan utama dalam tasawuf.

Ketika turun ayat tentang ahlu adz-dhikr, yakni “fas aluu ahlad-dhikri in kuntum laa ta’lamuun” Imam ‘Ali bin Abi Thalib berkata : “Kami adalah ahlud-dhikri. Penafsiran Imam Ali tentang ahlud-dhikrr ini terdapat dalam kitab tafsir at-Thabari.

Dalam Q.S Al-Anbiya : 8,

At-Thabari (Ibn Jarir at-Thabari, wafat 310 H) menyusun tafsir dengan judul “Jami al-Bayan fi Ta’wil al-Quraan”. Pada mujallid. 9, juzz 17, hal 6 menurunkan satu riwayat yang isinya bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, ‘kami adalah ahlud-dhikr”. Teks asli dalam tafsir at-Thabari sbb.

“Dari Ahmad bin Muhammad at-Thusi, dari Abdurrahman bin Shalih dari Musa bin Usman dari Jabir al-Ju’fi, berkata : ketika turun ayat fas aluu ahlad-dhikri in kuntum la ta’lamuun”, berkata Ali bin Abi Thalib, “kami adalah ahlud-dhikr”.

Dalam tata bahasa Arab, kata-kata “kami” (terjemahan dari kata “nahnu”) adalah mutakallimin ma’al ghair). Artinya kata ganti nama “kami” memuat makna lebih dari satu orang (satu subyek). Misal, A adalah Haitsam, seorang guru berkata: ”Kami setiap hari memenuhi kewajiban kami mendidik siswa demi masa depan mereka sebagai generasi bangsa”. Kata kami tersebut tidak hanya untuk diri guru A saja, melainkan sekaligus mewakili teman-teman seprofesi. Demikianlah kata ”kami” yang digunakan oleh Imam Ali, tidak sebatas untuk menunjuk dirinya sendiri melainkan mewakili untuk orang lain yang juga ”ahlud-dhikr”, yakni Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainul Abidin, Imam Muhammad al-Baqir.

Dalam khazanah Islam, kata Imam digunakan untuk mensifati seorang yang ahli ilmu agama seperti Imam al-Asy’ari, Imam al-Maturidi, Imam al-Ghazali, Imam al haramain, Imam as-Syafi’i, dan –lain-lain. Imam dalampengertian inilah yang kita pakai untuk memahami Imam Ali karena beliau disepakati bersama oleh kalangan Sunni maupun Syi’i sebagai acuan utama dalam tasawuf.

Ketika turun ayat tentang ahlu adz-dhikr, yakni “fas aluu ahlad-dhikri in kuntum laa ta’lamuun” Imam ‘Ali bin Abi Thalib berkata : “Kami adalah ahlud-dhikri. Penafsiran Imam Ali tentang ahlud-dhikrr ini terdapat dalam kitab tafsir at-Thabari.

Dalam Q.S Al-Anbiya : 8,

At-Thabari (Ibn Jarir at-Thabari, wafat 310 H) menyusun tafsir dengan judul “Jami al-Bayan fi Ta’wil al-Quraan”. Pada mujallid. 9, juzz 17, hal 6 menurunkan satu riwayat yang isinya bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, ‘kami adalah ahlud-dhikr”. Teks asli dalam tafsir at-Thabari sbb.

“Dari Ahmad bin Muhammad at-Thusi, dari Abdurrahman bin Shalih dari Musa bin Usman dari Jabir al-Ju’fi, berkata : ketika turun ayat fas aluu ahlad-dhikri in kuntum la ta’lamuun”, berkata Ali bin Abi Thalib, “kami adalah ahlud-dhikr”.

Dalam tata bahasa Arab, kata-kata “kami” (terjemahan dari kata “nahnu”) adalah mutakallimin ma’al ghair). Artinya kata ganti nama “kami” memuat makna lebih dari satu orang (satu subyek). Misal, A adalah Haitsam, seorang guru berkata: ”Kami setiap hari memenuhi kewajiban kami mendidik siswa demi masa depan mereka sebagai generasi bangsa”. Kata kami tersebut tidak hanya untuk diri guru A saja, melainkan sekaligus mewakili teman-teman seprofesi. Demikianlah kata ”kami” yang digunakan oleh Imam Ali, tidak sebatas untuk menunjuk dirinya sendiri melainkan mewakili untuk orang lain yang juga ”ahlud-dhikr”, yakni Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainul Abidin, Imam Muhammad al-Baqir.

Kamis, 11 Februari 2010

Khutbah Nabi di Ghadir Qum II

iii). Targhib dan tahdid

Targhib adalah kabar yang menggembirakan (memberikan harapan) sedangkan tahdid adalah kabar yang menyedihkan. Kabar yang menggembirakan ditujukan kepada mereka yang memegang teguh pesan terakhir Nabi Saw yang berasal dari Allah SWT mengenai kepemimpinan sesudah beliau yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib atas kehendak Allah SWT. Sedangkan kabar yang menyedihkan ditujukan kepada mereka yang mengingkari dan menolak pesan terakhir Nabi Saw ini.

iii-a). Targhib

Targhib adalah berita yang menggembirakan yang terkandung di dalam khutbah Nabi Saw ini yang di alamatkan kepada mereka yang mau mengikuti jalan (sunnah) yang di amalkan oleh Imam Ali as. Dalam khutbah ini, Imam Ali tidak mungkin kita pahami sebatas keadaan beliau sebagai pribadi tak ubahnya pribadi-pribadi lain, sebab dengan demikian maka akan tidak menjadi bermakna sama sekali pemberian status dan peran Nabi Saw atas Ali sebagai Imam, sebagai wali sebagai maula sebagai khalifahnya dan sebagai Amirul-mukminin. Pesan Nabi Saw agar kita mengikutinya adalah mengikuti sunnah yang ditetapkan olehnya. Inilah hakekat yang dapat kita tangkap dari pesan Ghadir Khum jika kita berkehendak menempatkan khutbah ini memiliki makna yang relevan dengan keseluruhan teks khutbah. Sebagaimana kita lihat, isi khutbah Rasulullah tidak mengkaitkan status dan peran Imam Ali as dengan kehidupan bernegara atau berpolitik melainkan lebih menekankan pada jalan spiritual yang haq, bertemu Allah, dan beribadah kepadaNya.

Contoh targhib dalam khutbah Rasulullah,

“Ya Allah, berilah kasih sayangmu kepada orang yang mencintai Ali, musuhilah orang yang memusuhi Ali, kutuklah orang yang mengingkari Ali, dan murkailah orang yang menghujat haknya”.

“Dengarlah perintahnya (Ali) niscaya kamu selamat, taatilah niscaya kamu mendapat hidayah, hindarilah apa yang dilarangnya niscaya kamu mendapat petunjuk, dan bersikaplah (berjalanlah) ke arah yang ditunjukannya dan janganlah kamu menyimpang dari jalannya”.

“Barangsiapa yang taat kepada Allah, kepada RasulNya dan kepada Ali dan kepada para Imam sesudahnya yang telah kami tuturkan kepada kamu, maka dia akan memperoleh kebahagiaan yang gemilang”.

“Ketahuilah bahwa dasar (pangkal) amar makruf dan nahi munkar adalah kemauan kalian menerima sabdaku sebagai sesuatu yang final, kemudian kamu mau menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir (di Ghadir Khum ini) dan kamu memerintahnya untuk menerima pesan ini dan melarang mereka menentangnya (mengingkarinya) karena sesungguhnya pesan ini dari Allah dan dari aku; sesungguhnya tidak ada amar makruf dan nahi munkar kecuali dengan bersamaan dengan (adanya) Imam yang maksum”.

Targhib adalah kabar yang menggembirakan (memberikan harapan) sedangkan tahdid adalah kabar yang menyedihkan. Kabar yang menggembirakan ditujukan kepada mereka yang memegang teguh pesan terakhir Nabi Saw yang berasal dari Allah SWT mengenai kepemimpinan sesudah beliau yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib atas kehendak Allah SWT. Sedangkan kabar yang menyedihkan ditujukan kepada mereka yang mengingkari dan menolak pesan terakhir Nabi Saw ini.

iii-a). Targhib

Targhib adalah berita yang menggembirakan yang terkandung di dalam khutbah Nabi Saw ini yang di alamatkan kepada mereka yang mau mengikuti jalan (sunnah) yang di amalkan oleh Imam Ali as. Dalam khutbah ini, Imam Ali tidak mungkin kita pahami sebatas keadaan beliau sebagai pribadi tak ubahnya pribadi-pribadi lain, sebab dengan demikian maka akan tidak menjadi bermakna sama sekali pemberian status dan peran Nabi Saw atas Ali sebagai Imam, sebagai wali sebagai maula sebagai khalifahnya dan sebagai Amirul-mukminin. Pesan Nabi Saw agar kita mengikutinya adalah mengikuti sunnah yang ditetapkan olehnya. Inilah hakekat yang dapat kita tangkap dari pesan Ghadir Khum jika kita berkehendak menempatkan khutbah ini memiliki makna yang relevan dengan keseluruhan teks khutbah. Sebagaimana kita lihat, isi khutbah Rasulullah tidak mengkaitkan status dan peran Imam Ali as dengan kehidupan bernegara atau berpolitik melainkan lebih menekankan pada jalan spiritual yang haq, bertemu Allah, dan beribadah kepadaNya.

Contoh targhib dalam khutbah Rasulullah,

“Ya Allah, berilah kasih sayangmu kepada orang yang mencintai Ali, musuhilah orang yang memusuhi Ali, kutuklah orang yang mengingkari Ali, dan murkailah orang yang menghujat haknya”.

“Dengarlah perintahnya (Ali) niscaya kamu selamat, taatilah niscaya kamu mendapat hidayah, hindarilah apa yang dilarangnya niscaya kamu mendapat petunjuk, dan bersikaplah (berjalanlah) ke arah yang ditunjukannya dan janganlah kamu menyimpang dari jalannya”.

“Barangsiapa yang taat kepada Allah, kepada RasulNya dan kepada Ali dan kepada para Imam sesudahnya yang telah kami tuturkan kepada kamu, maka dia akan memperoleh kebahagiaan yang gemilang”.

“Ketahuilah bahwa dasar (pangkal) amar makruf dan nahi munkar adalah kemauan kalian menerima sabdaku sebagai sesuatu yang final, kemudian kamu mau menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir (di Ghadir Khum ini) dan kamu memerintahnya untuk menerima pesan ini dan melarang mereka menentangnya (mengingkarinya) karena sesungguhnya pesan ini dari Allah dan dari aku; sesungguhnya tidak ada amar makruf dan nahi munkar kecuali dengan bersamaan dengan (adanya) Imam yang maksum”.

Khutbah Nabi di Ghadir Qum I

1.Sumber Data Khutbah Nabi di Ghadir Khum

Data khutbah Nabi ini diambil dari karya DR. Ali Akbar Shadeqi yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Husein Shahab dan diterbitkan oleh Pustaka Pelita, Bandung, cetakan pertama pada April 1998. Ali Akbar Sadeqi juga menjelaskan data khutbah Ghadir khum ini terdapat dalam 18 belas kitab yang ditulis baik oleh ulama kalangan Sunni dan Syi’ah (lihat Ali Akbar Shadeqi; hlm. 19-21).

2. Pentingnya Studi Sejarah

Sejarah, kata Thomas S. Kuhn, penulis karya terkenal “The Structure of Scientific Revolution”, jika lebih dipandang sebagai khazanah daripada sekedar anekdot dan kronologi, dapat menghasilkan perubahan yang menentukan dalam citra pengetahuan.

Perubahan-perubahan interpretasi (penjelasan) di dalam sejarah, Kata Louis Gottschalk, sering disebabkan karena ditemukannya data dari sumbernya yang selama ini hilang atau tersembunyi. Dua teori di atas mengarah kepada makna yang sama, bahwa peluang terjadinya perubahan orientasi (wawasan) amat terbuka dalam memahami sejarah menyusul ditemukannya data sejarah dari sumbernya yang selama ini hilang atau tersembunyi.

Data sejarah umat Islam yang menggambarkan peristiwa penting di masa awal adalah khutbah Nabi Saw di Ghadir Khum ini. Pada dasa warsa tahun 1990 an, diskusi di sekitar masalah Ghadir Khum ini menampakkan kecenderungan yang meningkat meskipun belum naik ke atas permukaan sejarah dan menjadi arus yang dominan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Situasi semacam ini merupakan karunia sejarah bagi kita warga Jama’ah Lil-Muqorrobien untuk ikut mengambil peran dalam usaha menjadikan data Ghadir Khum ini menjadi tema utama dalam wacana peradaban menuju terjadinya tranformasi orientasi (perubahan wawasan). Transformasi macam ini berada pada dataran teoritik dan intelektual, yang pada gilirannya, diharapkan bisa melahirkan perubahan sikap pada dataran praktis dan moral (tingkah laku).

Meminjam model hermeneutika-filsafat Martin Heidegger, bahwa tujuan dari pemahaman terhadap teks (termasuk data sejarah) tidak lagi untuk memperoleh pengetahuan yang obyektif sebagaimana anjuran dari hermeneutik teori model Emilio Bettti, melainkan bertujuan praktis, yakni lahirnya pengetahuan yang relevan yang dapat membuat perubahan bagi seseorang karena menyadari diperolehnya peluang-peluang baru guna membentuk esksistensi diri dan tanggung jawabnya bagi masa depan.

Khutbah Ghadir Khum, jelas, memiliki peluang melahirkan orientasi baru dan dengan demikian juga punya peluang melahirkan eksistensi manusia baru. Khutbah Ghadir Khum ini berpeluang menggugah kesadaran batin seseorang setelah akal sehatnya yang bening dan tanpa prasangka nafsu mengakui keabsahan data ini secara obyektif.

3. Isi Pokok dan Garis besar Khutbah Ghadir Khum

Data khutbah Nabi ini diambil dari karya DR. Ali Akbar Shadeqi yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Husein Shahab dan diterbitkan oleh Pustaka Pelita, Bandung, cetakan pertama pada April 1998. Ali Akbar Sadeqi juga menjelaskan data khutbah Ghadir khum ini terdapat dalam 18 belas kitab yang ditulis baik oleh ulama kalangan Sunni dan Syi’ah (lihat Ali Akbar Shadeqi; hlm. 19-21).

2. Pentingnya Studi Sejarah

Sejarah, kata Thomas S. Kuhn, penulis karya terkenal “The Structure of Scientific Revolution”, jika lebih dipandang sebagai khazanah daripada sekedar anekdot dan kronologi, dapat menghasilkan perubahan yang menentukan dalam citra pengetahuan.

Perubahan-perubahan interpretasi (penjelasan) di dalam sejarah, Kata Louis Gottschalk, sering disebabkan karena ditemukannya data dari sumbernya yang selama ini hilang atau tersembunyi. Dua teori di atas mengarah kepada makna yang sama, bahwa peluang terjadinya perubahan orientasi (wawasan) amat terbuka dalam memahami sejarah menyusul ditemukannya data sejarah dari sumbernya yang selama ini hilang atau tersembunyi.

Data sejarah umat Islam yang menggambarkan peristiwa penting di masa awal adalah khutbah Nabi Saw di Ghadir Khum ini. Pada dasa warsa tahun 1990 an, diskusi di sekitar masalah Ghadir Khum ini menampakkan kecenderungan yang meningkat meskipun belum naik ke atas permukaan sejarah dan menjadi arus yang dominan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Situasi semacam ini merupakan karunia sejarah bagi kita warga Jama’ah Lil-Muqorrobien untuk ikut mengambil peran dalam usaha menjadikan data Ghadir Khum ini menjadi tema utama dalam wacana peradaban menuju terjadinya tranformasi orientasi (perubahan wawasan). Transformasi macam ini berada pada dataran teoritik dan intelektual, yang pada gilirannya, diharapkan bisa melahirkan perubahan sikap pada dataran praktis dan moral (tingkah laku).

Meminjam model hermeneutika-filsafat Martin Heidegger, bahwa tujuan dari pemahaman terhadap teks (termasuk data sejarah) tidak lagi untuk memperoleh pengetahuan yang obyektif sebagaimana anjuran dari hermeneutik teori model Emilio Bettti, melainkan bertujuan praktis, yakni lahirnya pengetahuan yang relevan yang dapat membuat perubahan bagi seseorang karena menyadari diperolehnya peluang-peluang baru guna membentuk esksistensi diri dan tanggung jawabnya bagi masa depan.

Khutbah Ghadir Khum, jelas, memiliki peluang melahirkan orientasi baru dan dengan demikian juga punya peluang melahirkan eksistensi manusia baru. Khutbah Ghadir Khum ini berpeluang menggugah kesadaran batin seseorang setelah akal sehatnya yang bening dan tanpa prasangka nafsu mengakui keabsahan data ini secara obyektif.

3. Isi Pokok dan Garis besar Khutbah Ghadir Khum

Langganan:

Postingan (Atom)